2021.09.10椿山探訪—学生たちが見た限界集落の風景(第3回)—

山深い高知県吾川郡仁淀川町のさらに奥の奥にある集落、椿山(つばやま)を高知大学地域協働学部の学生たちが訪れるこのシリーズ。今回は夏休み編!ということで、椿山唯一の住民で山遊びの達人、中内健一さんと8月28、29日、ウナギ捕りに挑戦した。仕掛けはごまかしなしでシンプル。たこ糸と針、そして自ら調達したエサで狙う。果たして、学生は黒い魚体を目にすることができるのか・・・。

うっとうしい長雨から解放された快晴の日、午後3時の椿山。標高約700 mの集落は太陽がとても近く感じ、照りつける日差しが体に刺さる。今回椿山を訪れた学生は、大学院生の仲田和生さん1人だ。

事前にウナギ捕りに向けて準備をして下さっていた中内さん。開口一番、「まずは、ミミズを捕ります!」。

「ミミズがウナギのエサになるがやろうか?」と思ったが、中内さんの話をよく聞くと、ミミズは「ウナギのエサを釣るためのエサ」らしい。というか、ミミズなんてそんな簡単に見つかるのかと、根っからのインドア派の筆者は思ったが、集落の畑やその近くを掘ると次々とウネウネしたやつが姿を見せた。

ミミズを探す中内健一さん。

ミミズを探す中内健一さん。 大野椿山川へと続く斜面を下る。

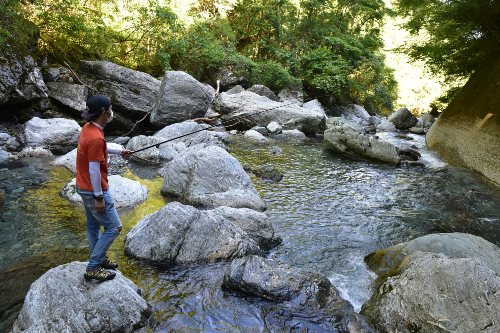

大野椿山川へと続く斜面を下る。 仲田さんも協力し、あっという間にミミズ数十匹を確保。集落を出て車で少し山を下り、道中で停め、山の斜面を歩き大野椿山川へと向かう。

大きな岩の間をごうごうと水が流れる。とても静かで、ほかに聞こえるのはかすかなセミの鳴き声だけ。ここでまずはミミズをエサに、小さな淡水魚、モツゴを釣るという。これが正真正銘、ウナギのエサになる。図鑑で調べてみると中内さんがモツゴと言っていたのは、標準和名アブラハヤ、低水温で水質のいい川にしか生息しない淡水魚のようです。(編集部註)

仕掛けはシンプル。針と小さなおもり、そしてさっき採ったばかりのミミズだ。中内さんによると、流れが激しい所よりも、おだやかで淵のようになっているところで狙うのがいいらしい。

真剣にモツゴを狙う中内さん。

真剣にモツゴを狙う中内さん。仲田さんも中内さんの狙うポイントから離れて挑戦。最初は手探りで、竿を振ってはやり直し、また別の場所に仕掛けを投入したりを繰り返していたが・・・。

モツゴを狙う仲田さん。

モツゴを狙う仲田さん。 1匹目を釣り上げた!

1匹目を釣り上げた! 5分ほどで1匹目のモツゴを釣り上げた仲田さん。「やった! いや、楽しいー!」。興奮気味だ。その後も続けざまに2匹目、3匹目を釣り上げた。

「アタリが手では感じられなくて。さお先を見て、ぐんぐんって動くときにアワセを入れます。でも、そのタイミングが難しい。ちゃんと食ってないといけなくて・・・。楽しい!」

ここで筆者もやらせてもらった。こんなに簡単に釣れるならと、仲田さんが投げていた辺りに放ってみるが、まったく反応なし。さお先が動いているような気もするが、川の流れで動いているのがモツゴが食いついているのか、よく分からない。ムキになっているうちに、根がかりして仕掛けをダメにしてしまった。どうも、釣りに向いていないようだ。

仕掛けを作り直した仲田さんは、またも数分で4匹目をゲット。「クモの巣が岩に張ってるところがあって。その下ならエサもあるだろうし、いるかなあと思ったら・・・!」。仲田さんは長野県出身。中学生のころまで、川で”本気で”釣りをしていたという。野生の勘が違う。

ここで終了。中内さんと合流すると、同じ時間で中内さんは20匹以上を釣り上げていた。仲田さんが「すげえ! 漁師みたい。」と感動している。

中内さんが釣ったモツゴ。正確にはアブラハヤ。(編集長の黒笹註)

中内さんが釣ったモツゴ。正確にはアブラハヤ。(編集長の黒笹註) エサの調達が済んだところで、いよいよウナギ捕りだ。モツゴを釣ったポイントからさらに下流、砂防えん堤のすぐ下まで移動する。

仕掛けは最初に書いたようにシンプル。木の板に長いたこ糸が結びついており、先にはハリとオモリだ。中内さんは5歳ぐらいの時からこの方法、「つけ釣り」でウナギを釣っていたという。

つけ釣りの仕掛け。

つけ釣りの仕掛け。 先ほど釣ったばかりのモツゴをエサにする。

先ほど釣ったばかりのモツゴをエサにする。ハリにモツゴの切り身を付け、次々に仕掛けを川に投げ入れる中内さん。とても手際がいい。後で聞くと、岩陰や岩の下に入り込んでいくようなところを狙って仕掛けを投げたり、落としたりしていたらしい。それを一つ一つ素早くできるのは、ポイントが頭に入っているからだろう。

仕掛けを川に投げ込む中内さん。

仕掛けを川に投げ込む中内さん。 仕掛けは石で固定しておく。

仕掛けは石で固定しておく。 中内さんは、ぬるぬるして滑りやすい岩場をひょいひょい動き、どんどん仕掛けを入れていく。そして、ズンズン下流へと進んでいく。そのうち、筆者と仲田さんはついて行けなくなった。辺りはだんだんと暗くなっていく。危険なので、椿山に戻り、帰りを待つことにした。

そして夜が更け、真っ暗になった午後8時頃、中内さんが帰ってきた。50個ほどわなを仕掛けてきたという。「いやー、ライトを持ってっちょってよかったです。」とケロリと言い、「きょうは新月なので、条件いいですよ! あしたは期待できるかもしれません。」とにやり。仲田さんは「すっげえ楽しみです。早く朝にならんかな」と遠足前の子どものようにワクワクしている。この日は、椿山の公民館に泊まらせてもらい、朝を待った。

翌朝、午前7時半ごろに椿山を出て、昨晩「つけ釣り」の仕掛けを投げ込んだポイントに向かう。仲田さんはウエットスーツを着込み、気合い十分だ。

ポイントに着くと、中内さんと仲田さんが手分けして、くるくると仕掛けを回収していく。お、ググッと手応え! と思ったら、潜って水中を確かめる。しかし、ただの根がかり、というのを繰り返す。

仕掛けを回収する仲田さん。

仕掛けを回収する仲田さん。 川に入り、水中をのぞき込んでウナギの有無を確かめる。

川に入り、水中をのぞき込んでウナギの有無を確かめる。夏とは言え、朝の水温は低い。流れが急で危険な場所もある。仕掛けを上げてはゴツゴツした岩場を進んでいく中内さんに、ついて行くのが必死の仲田さんは「慣れてないから、怖い。ワクワクと恐怖が入り交じってますね。いざウナギがいたらどうしよう、みたいな。」

過酷な岩場を進んでいく。

過酷な岩場を進んでいく。結局、仕掛けの回収に苦労したが最初のポイントでは釣果なし。車でさらに下流へ進み、椿山の手前にある大野集落へ。集会所のそばから川へ入っていく。そこは淵になっており、中内さんいわく「子ども連れで泳ぎに来てもいい」そうだ。流れが穏やかで、水の色はまさに仁淀ブルー。自分も水着を持ってくればよかった・・・。

望みを託して仕掛けを上げていくが…・…。

望みを託して仕掛けを上げていくが…・…。結論から言うと、このポイントでも釣果はなし。いや、正確に言うと”外道”のイダはかかっていた。とにかく、ウナギの夢はついえた。

唯一の釣果になったイダ。正式名はウグイ(編集長註)。

唯一の釣果になったイダ。正式名はウグイ(編集長註)。 中内さんが言う。「私が子どもの頃は、川に入ったら足に当たるぐらいおったんですけどね・・・。幻のウナギになりましたねえ。」

だが、もはやここまで来るとウナギが釣れていようが釣れていまいが関係ない。仲田さんは「いやー、甘くないっすね!」と悔しがりつつ、「でも川がきれいで、気持ちよかったー。」充実の表情を浮かべていた。

ウナギが釣れなくても笑顔の仲田さん。

ウナギが釣れなくても笑顔の仲田さん。 午前10時前。筆者と仲田さんは慣れない川歩きの疲労をひきずり、へろへろになって椿山に帰ってきた。が、中内さんは違った。

帰るなり「ちょっと、イノシシのわなを見てきます! 捕れてたら、呼びに戻ってきます!」と、バイクにまたがって山の方に消えていった。我々は、ぼうぜんと見ていることしかできなかった(イノシシはかかっていなかったそうだ)。

午後には、中内さんが巣箱を設置しているハチミツの採取も見学させてもらった。”夏休み”の締めくくりに、仲田さんが言った。

「今回は『山の暮らしは忙しい』ってことが分かりました。楽じゃない。でも、楽しそう。(自然が相手なので)不確定要素が多すぎて、ずっとワクワクしている感じ、でしょうかね。」

ウナギは捕れなかったが、何かもっと大事なものを手に入れられた気がする椿山での1泊2日。まだまだ、学生たちの学びは続く。

(高知新聞佐川支局 楠瀬健太)

★次回の配信は9月24日予定。

「女性アユ釣り師が友釣りのリアルを実況中継 第3回(仁淀川本流)」をお届けします。

お楽しみに!

●今回の編集後記はこちら