2016.10.07名編集者・森下雨村はなぜ佐川へ帰ったのか?

政府が主導する地方創生の流れとは関係なく「地方で生活するという選択」は、ここ数十年、時代の大きなキーワードになっていますが、日本人の地方志向は最近になって起こったわけではありません。

「田舎暮らし」「I・Uターン」「定年帰農」「半農半X」「自給自足」「地域おこし協力隊」など、時代によりさまざまな呼び方やムーブメントがあります。

「隠棲」という言葉は人里から離れひっそり暮らすという意味ですし、国木田独歩の代表作『武蔵野』は、いわば明治時代の自然生活賛歌です。独歩と同時代の作家、徳富健次郎(蘆花)の『みみずのたはこと』は、ずばり、インテリ階層の筆者が農的な暮らしに目覚めていく様子を描いた作品です。

仁淀川流域にも有名な帰農者がいます。今も読み継がれている釣りの名随筆『猿猴 川に死す』を書き残した森下雨村です。

森下雨村が編集長を務めた戦前の文芸雑誌『新青年』。日本のミステリー文学はここから花開いた。

森下雨村が編集長を務めた戦前の文芸雑誌『新青年』。日本のミステリー文学はここから花開いた。佐川町の地主の長男として1890年に生まれた雨村は、東京へ出て編集者となり『新青年』という人気雑誌の編集長に昇り詰めます。海外作品を次々に翻訳してミステリー文学の基礎を築いただけでなく、江戸川乱歩や横溝正史など才能ある書き手を発掘し、世に送り出しました。

文学界の名伯楽と呼ばれた雨村ですが、50歳を目前に次のような葉書を周囲に送り、突然東京を去ります。

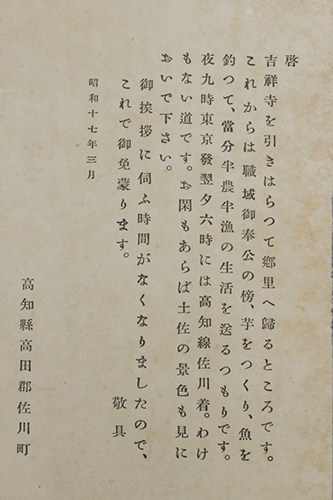

「啓 吉祥寺をひきはらつて郷里へ帰るところです。これからは職域御奉公の傍ら、芋をつくり魚を釣つて、当分半農半漁の生活を送るつもりです」

雨村が東京を去る時に周囲に送った葉書。

雨村が東京を去る時に周囲に送った葉書。彼はなぜ佐川へ帰ったのか。以前、雨村評伝の取材の際に、彼の随筆を読み返しながら仁淀川流域を歩いてみたことがあります。そこで気づいたのが、幼児体験につながる「原風景」の断ち難い魅力です。

集落や町の姿こそ近代化していますが、仁淀川の流れそのものは、おそらく雨村がウナギ釣りやツガニ獲りに夢中になった少年時代と大きくは変わっていません。とくに『猿猴 川に死す』にも出てくる鎌井田の瀬は、地元の人に聞くと往年の勢いこそないそうですが、大きな石の間を滔々と水が流れ、雨村が描いたどおりの景色が今でも残っています。

知的刺激に満ちた都会に憧れて故郷を出て、社会的には勝ち組となった雨村。しかし、残された記録の断片をつなぎ合わせると、自分の人生が下り坂にさしかかったと悟ってからは、言いようのない不安にさいなまれていた事実が浮かび上がってきます。

故郷で半農半漁生活を送るという選択は、都市型の生活に由来する、そうした不安を解消するための結論だったと考えています。佐川に帰ってからの雨村は、地に足の着いたそのセカンドライフを十二分に満喫しています。幼少時代から変わらぬ姿の自然、そして魚たちが、帰郷を歓迎してくれたからです。

晩年の雨村夫婦。好奇心旺盛で、野菜の新品種が出るとすぐに手に入れたという。

晩年の雨村夫婦。好奇心旺盛で、野菜の新品種が出るとすぐに手に入れたという。父親は、そんな雨村の毎日を密かに日記に残しています。ある日の日記にはこう書かれています。「今日も鮎掛け。帰らず」。雨村に限らず、私たちの多くは、生まれ育った土地の風景を心のどこかに記憶しながら暮らしてることと思います。都会生まれの人の場合、現実の故郷はそれほど詩的なものではないかもしれませんが、日本人の心の中にはもうひとつ、イメージとしての故郷のようなものが存在するように思います。

そこに立つと、どこかほっとする。気持ちが明るくなる。そんな雰囲気のある場所に共通するのは、自然度豊かで美しい農村の風情が残っていることです。

とはいえ、そうした田舎の包容力は、都会が魅力的なうちは気づかれにくいものです。その意味で今の田舎ブームは、絶対的な価値を持つと信じられてきた都市型社会の衰えの反映という見方もできますが、今はもう、都会と田舎はどちらが幸せかという時代でもないように思います。国民すべてが、幸せの尺度というものを再確認すべき時期にきているように感じます。

ちなみに晩年の雨村にとって、いちばんの幸せは毎日の晩酌でした。

肴は鰹のたたきと、自分で育てた野菜の煮物。2合の日本酒は、くたくたになるまで田畑で働いた体のすみずみにしみわたり、午後9時にはもう高いびきだったそうです。

幸せなんて、その程度でよいのかもしれません。

★トップの写真は牧野公園から見下ろした佐川の街。

(仁淀川資源研究所所長 かくまつとむ)

●今回の編集後記はこちら