2018.03.23<川遊び人の独り言>6 早春の贈り物~稚アユの遡上まっさかり~

バレンタインデイの2月14日。待ち焦がれていた贈り物が届きました。それは、リボンが結ばれた小箱に行儀よく並んだチョコレートではなく、一列に並んで黒い帯となって海から遡上してきた稚アユたちの群れです。

今年の冬はことのほか寒く、我が家でも十数年ぶりに給湯器が凍り、お湯が出なくなるほどでした。でも古くから土佐の川漁師たちのあいだでは、冬が寒いほどその年のアユの遡上はいいと言われています。その言葉通り、今年も年明け早々から、仁淀川河口周辺の浦ノ内湾あたりでは、稚アユの目撃情報が相次ぎ、その数もさることながら、大きさも近年になく大きいとのことでした。

海面近くに集まった稚アユの群れ(浦ノ内湾にて、猪原亮氏撮影)。

海面近くに集まった稚アユの群れ(浦ノ内湾にて、猪原亮氏撮影)。 物部川河口の様子。空港の南側を通っている県道のすぐ脇にこんな光景が広がります。そして、そこから少し足をのばせば⋯

物部川河口の様子。空港の南側を通っている県道のすぐ脇にこんな光景が広がります。そして、そこから少し足をのばせば⋯仁淀川や四万十川といった大河では、海から遡上してくる稚アユの群れを陸から直接目にすることは難しいですが、物部川をはじめ東部の河川では、車が行きかう道路のすぐわきで、少し足を延ばせば、間近にその光景を目にすることができます。

稚アユたちは、決してばらばらに上ってくることはありません。川の水量や水温、海面の高さや波の状況を見計らって、一番いいタイミングで上ってきます。流れの急なところでは1列の帯になって、少しでも流れが緩い岸際を縫うように急ぎ足で、流れの緩いところでは一休みして黒い塊になりながら、上っていきます。

稚アユの群れは、小さなものでも千尾くらい、大きなものでは万単位となって上ってくるのです。川の水温が上がりやすい、よく晴れた日の昼過ぎくらいには、タイミングが良ければ、そんな群れが次から次へと上ってくるのが見られます。

2月末には渇水となり、河口が閉塞したので、重機を使って開削(かいさく=ふさがった場所を開いて流れを通すこと)している様子。

2月末には渇水となり、河口が閉塞したので、重機を使って開削(かいさく=ふさがった場所を開いて流れを通すこと)している様子。 川に上れず、波打ち際に打ち上げられた稚アユたち。

川に上れず、波打ち際に打ち上げられた稚アユたち。 2月の下旬になると、物部川では渇水となり、とうとう河口が塞がってしまいました。せっかく河口付近の海には、川に上りたくてうずうずしている稚アユたちがひしめいているのに、これではどうしようもありません。大きな波がくるたびに、何尾かの稚アユが浜に打ち上げられます。河口が塞がるたびに、河川管理者(国交省)に河口を開削してもらっていますが、波の力が強いと一晩で元通りです。

3月になってやっと待望のまとまった雨が降り、川の水も増えて、河口を一気に押し開きました。そうすると待っていたかのように、河口にたくさんのカモメたちが集まり、次から次へと着水して、何やらくわえています。

そうです。河口が開くのを待ち構えていた稚アユたちが、荒ぶる波も濁水ももろともせず、いっせいに遡上してきたのです。流れの緩いところには、万単位の稚アユたちがひしめきあって、手ですくえそうなほどです。

仁淀川でも今年は例年より早く稚アユの遡上が始まり、今月になって八田堰(はたぜき)へ押しかけてきました。八田堰は水の高いときは、左岸側の魚道より、右岸側の斜面の方が、大石が組み合わさって、自然にできた荒瀬のような状態となり、稚アユの遡上にも支障がありません。

取材に訪れた日に、八田堰のすぐ上流のJR鉄橋下手で、本流アマゴを釣ろうと餌の川虫を取っていると、思わぬ魚が網に入ってきました。最初はウナギの稚魚かと思いましたが、手に吸い付いてきたので、よく見ると7つの鰓孔(えらあな)が並んでいて、本物の目と合わせて八つ目があるように見えるので、まぎれもなくヤツメウナギの仲間のスナヤツメです。

ヤツメウナギの仲間は円口類と呼ばれる原始的な魚で、幼生はアンモシーテスと呼ばれ、川底の泥中にすみ、底泥中の有機物をろ過して食べ、3年あまり幼生期間を過ごして、4年目に変態して、成体となるという独特の生態を持っています。

おそらくこのスナヤツメも八田堰上流の流れの緩い湛水域(たんすいいき=水が流れず溜まっているところ)の泥中で幼生期間を過ごした後、成体に変態したばかりだったかもしれません。そういえば、以前に吉野川の支流でスナヤツメを見つけた場所も同じような堰堤の上流部でした。

肝心のアマゴは釣れませんでしたが、仁淀川ではスナヤツメは絶滅したのではないかと言われていただけに、こんな希少種に出会えて私もうれしくなりました。

一方物部川の方も、稚アユの遡上が確認されて半月余りたつと、河口から8kmくらいのところにある町田堰に到達しました。こうした稚アユが堰でジャンプしている光景は、あちらこちらの川でよく目にし、春から初夏の風物詩のようにとりあげられますが、稚アユたちにとっては迷惑な話です。

堰にはたいてい魚道が設置されていますが、この町田堰も含めて機能していないことが珍しくありません。というのも、アユの遡上が活発になるのは、増水が収まりかけた高い水位の時ですが、その時は中央部の魚道は滝のようになって、文字通りとりつくしまがありません。

八田堰と違って、町田堰の斜面はコンクリートむき出しの斜面なので、稚アユたちもむなしくジャンプを繰り返すばかりです。

やっと水位が下がって、魚道にたどり着けるようになると、今度は魚道に飛び上ることができません。ひどい場合は、魚道はあっても水が流れていない事さえあるのです。

もちろん、こうしたことがないように国が定めた水産資源保護法という法律では、堰の所有者は魚類の遡上を妨げないように堰を管理する義務が課せられていますが、実態はこのとおりです。

人がアユを上らせようと作った魚道より、自然の荒瀬のようになった斜面を稚アユたちが上っていく姿を見ると、私たちはもっと自然から学ばなければならないことが多いと思います。

堰の落ち口にたまった稚アユたちは、サギたちの格好の餌食となるばかりでなく、餌をとることもできず、消耗戦を強いられ減耗(げんこう=減ること)していきます。漁協もこの状態をなんとかしようと、簡易の魚道をかけたり、県から特別採捕の許可をもらって、目の細かいと網で採捕して、なんとかしてせっかくここまで上ってきた稚アユたちを上流へ上らせる努力をしています。

稚アユたちは、こんなにも色々障害があるのになぜひたすら上流を目指すのでしょうか? もっと言えば、居心地のいいゆりかごであるはずの海にとどまらず、まだ未熟な稚魚の時になぜ川に入ってくるのでしょうか? その答えは、彼らがたどってきた進化の歴史を振り返れば、見えてくるのかもしれません。

アユの祖先も遠い昔は、ワカサギやシシャモといったキュウリウオ科と呼ばれる魚たちと同じような生活様式をとっていたと思われます。それらの魚は、いずれも柳の葉っぱのような体形をして、大きさもせいぜい20㎝前後で、やや冷たい海の沿岸域でプランクトンを食べて、1~2年で成長し、産卵の時だけ川に上ってくるという生活様式をとっています。

それが、今から百万年か二百万年前ころに、産卵時期よりもっと早い稚魚の時期から川に上ってくるようになったものがアユと考えられます。そしてそれまで、日本をはじめ東アジアの淡水域にはびこっていた、歯を持たないコイ科の魚たちがうまく利用できなかった石に付いたコケ(付着藻類)を、その櫛状の歯を使って上手に利用できるようになったのです。

そのコケが日本の川にたくさんはえるようになったのは、気の遠くなるような地質学的年月をかけて、「大きな石がごろごろ転がり、澄み切った、比較的暖かい水がとうとうと流れている。」渓流と呼ばれる今の日本の地形ができたからです。そして、その澄み切った栄養分に富む水を生み出しているのは、言うまでもなく豊かな森です。

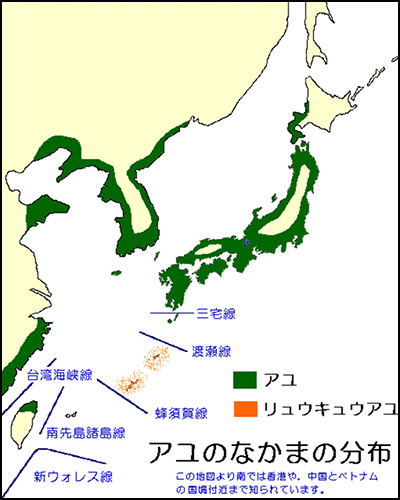

こうしてみると、アユの分布が世界的に見ても極東アジアの片隅、つまり日本列島と朝鮮半島、台湾、中国の華南の一部に限られているというのは、これらの地域が世界的に見ても森、川、海のつながりに恵まれた稀有な地域だということです。アユは、決して揚子江にもアマゾン川にも、砂漠を流れる川にも、氷河のある川にも生まれなかったのです。

私たちはともすれば、たまたま日本の川にいるアユといった視点で生きものを捉えがちです。そして、その視点の先には、その生きものはたまたまいたのだから、その生きものがいなくなっても、危機に瀕してもしかたがないこと、あるいはやむを得ないことだという暗黙の了解があるように思えます。しかし、その生きものが他の多くの生きものたちや自然とさまざまな関わり合いを持ちながら、共有してきた時間の長さに思いをはせたとき、私たちの生きものに対する考え方も違ってくるはずです。もちろん、その関わり合いの網目の中に、一番遅れて参入してきたホモサピエンス、つまり私たちも入っているはずです。

早春の贈り物である稚アユが遡上する光景を毎年みるたびに、私は自分がこの魚を育んできてくれた極東アジアの片隅の日本の、しかも日本の中でも彼らが今でも何とか海と川の生活史をつなぐことができるこの地で、生まれ育ったことを幸せに思います。そして、この光景だけは、自分の子供や孫たちにも末永く引き継いでいってやりたいと心から願うのです。

(仁淀ブルー通信編集部員 松浦秀俊)

●今回の編集後記はこちら